- HSPのタイプについて詳しく知りたい

- HSPで自分がどのタイプなのか知りたい

「繊細さん」と呼ばれるHSP。

自分は繊細で刺激に敏感な方かも…と感じながらも、実際にHSPの項目を見てみるとピンと来なかったりしませんか?

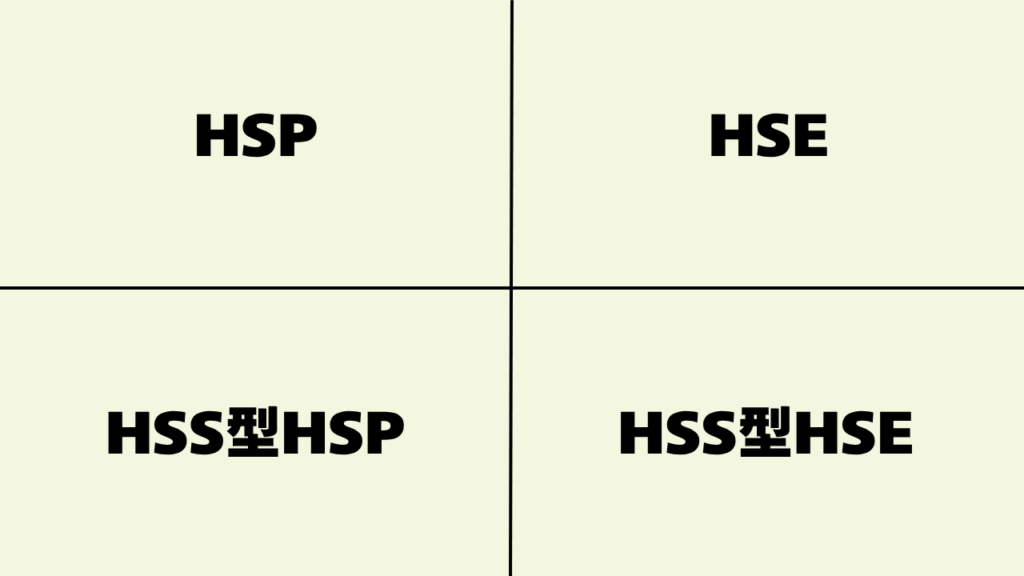

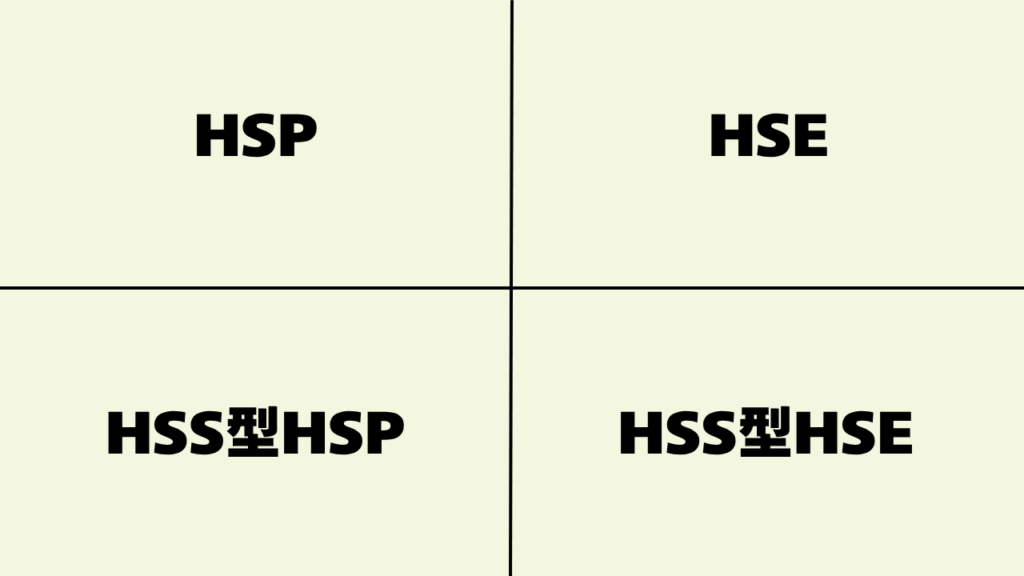

実はHSPは4つのタイプがあるのです!自分がどのタイプかを知れば、より良い自己理解につながりますよ。

この記事では、それぞれのタイプの特徴やより良い生き方のアドバイスを掲載しています。

ぜひ最後までご覧ください!

- HSPの4つのタイプ(HSP・HSE・HSS型HSP・HSE型HSP)

- HSPのタイプ診断

- HSPがより良く生きるためには

RAITA

RAITAこの記事を書いている私も、HSS型HSPです。

このブログでは、私の体験談も踏まえながらHSPの人が楽に生きられるような情報を発信中!

HSPについて、一緒に学んでいきましょう!

1.HSPの4つのタイプ

HSPには、以下の4つのタイプがあります。

1.HSP(内向型HSP)

2.HSE(外向型HSP)

3.HSS型HSP(刺激追求型のHSP)

4.HSS型HSE(刺激追求・外向型HSP)

HSPとは「Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)」の略称で、生まれつき感受性が強くて敏感な気質をもった人のこと。

他のタイプも、刺激に敏感な性質は共通していますが、外交的であったり、刺激を求めてしまう性質を持ち合わせたりするなどの特徴を持ち、それぞれメリットや困りごとが異なります。

実際にどのような特徴があるのか、タイプ別に見ていきましょう!

①HSP(内向型HSP)

HSP=「Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)」の略称。

生まれつき感受性が強くて敏感な気質をもった人のこと。

光や音などの物質的刺激から他人の心の機微に至るまで様々な事柄に敏感で、時に生きづらさも感じてしまうこともあるのがHSP。「繊細さん」として多くのメディアに取り上げられており、耳にしたことのある人も多いでしょう。

1996年にアメリカの心理学者エイレン・N・アーロン博士が、以下の4つの特徴(DOES)を持つ人のことを「HSP」と提唱し、世界中に広まりました。

「DOES(ダズ)」 HSPの特徴

D:思慮深さ(Depth of processing)

O:神経の興奮しやすさ(Overstimulation)

E:感情移入と共感性(Emotional reactivity and Empathy)

S:五感の鋭さ(Sensory sensitivity)

HSPは先天的に生まれ持った気質で、統計的には人口のおよそ15~20%、約5人に1人が当てはまるとされています。約20%のマイノリティーのため、HSPでない大勢に無理に合わせようとして体調を崩したり、仕事が続かなかったりすることもあります。一方で他人の気持ちに共感できたり、危機管理が高かったりする特徴を能力として伸ばし、社会で活躍している人も大勢います。

注意したいのは、HSPは病気ではないということ。

刺激への過敏な反応から、他の精神的な病気や障害と間違えられたり、混同されやすいのですが、自分の特徴や困りごとを分析して適切に対処することが重要です。

内向型HSPはHSP全体の約70%と大部分を占めます。特徴としては以下の通りです。

内向型HSPの特徴

・1人でいるのが好き

・強い刺激を好まない

・リスクがある行動はしない

自宅や図書館、カフェなど静かな環境で穏やかに過ごすことを好み、騒々しい環境や大勢との関わりを避ける傾向にあります。

②HSE(外向型HSP)

HSE=「Highly Sensitive Extoversion(ハイリー・センシティブ・エクストロバート)」の略。

Extoversionは「外向性」の意味。繊細で刺激を求めないけれど外向的な要素をもったHSPのこと。

HSPの約30%を占めるといわれているのが「HSE」タイプ。

繊細さはありつつも外向性を持ち合わせるタイプで、以下のような特徴があります。

HSEの特徴

・人と積極的に関わる

・飲み会や多人数の集まりを好む

・刺激に弱く、打たれ弱い

HSEは外向性が高く、人との関わりや繋がりを重視するタイプです。周囲の雰囲気を敏感に察知して動くことができるため、リーダーシップをうまく取ることもできるでしょう。

一方で、HSPの特徴である刺激への敏感さゆえに、物事や対人からの刺激に弱く、傷つきやすくもあります。

またコミュニケーションを楽しむ反面、疲労感も大きく、知らず知らずのうちにストレスを貯めてしまいがち。人と会うことでリフレッシュし、人といることにストレスを感じているという大いなる矛盾をHSEは抱えているのです。

対策としては、

- HSEの特徴を知ること

- 人とのコミュニケーションを楽しんだ後は必ず1人の時間を作ること

- 自分の許容範囲を知り、無理はしないこと

人とのやりとりを楽しむ自分と、疲れてしまう自分を許容し、バランスを取って過ごすことが大切です。

③HSS型HSP(刺激追求型HSP)

HSS=「High Sensation Seeking(ハイ・センセーション・シーキング)=刺激追求性」の略。

HSS型HSPは「刺激追求型」のHSPのこと。

HSS型HSPは、刺激を求める傾向が強いタイプのHSP。HSPのうち15%~20%程度の割合しか存在しないため、「自分はどこかおかしいんだろうか?」と人知れず悩んでしまうことも多いようです。

HSS型HSPの特徴

・行ったことない場所に行くことが好き

・外では活発だが家では別人のように静か

・刺激をもとめるが内向的な性格

HSSの「刺激を求める気質」とHSPの「繊細で内向的な気質」の両方を併せ持つ気質のため、常に「アクセルを踏みながらブレーキを踏んでる」状態となり、消耗が激しく疲労が溜まる傾向に。

退屈しやすく飽きっぽいため、刺激を求め続け、また押さえつけられるのが苦手。ただ、繊細で心配性でもあり、そのギャップに周りの人が混乱することも多いでしょう。

自分の特性を把握し、活動的な時間と休む時間をしっかりと分ける、自分をケアする方法を身につけるなどの対策が必要でしょう。

④HSS型HSE(刺激追求・外向型HSP)

HSS=「High Sensation Seeking(ハイ・センセーション・シーキング)=刺激追求性」の略。

HSE=「Highly Sensitive Extoversion(ハイリー・センシティブ・エクストロバート)=外向的HSP」の略。

外向的で刺激を求める気質を持つのが「HSS型HSE(刺激追求・外向型HSP)」です。

HSS型HSEとは、刺激を追い求める外向型HSPのことです。

HSS型HSEの特徴

・他人との交流が好き

・刺激に対してポジティブ

・リーダーや中心的存在になることが多い

HSPの中でも、最もリーダーシップを発揮するタイプで、人と交流にも積極的です。自分の裁量で指示を出したり、人を動かすことも苦にならず、周りと協力して物事を達成することを好みます。一見すると繊細さんのイメージとは程遠く思えるほどです。

「HSE」と「HSS型HSE」の違いは「刺激に対してポジティブかどうか」。

HSEの多くがHSS型であるともいわれています。

好奇心旺盛で、周囲の人と一緒に物事にチャレンジするHSS型HSEは、内向的なイメージのHSPとは程遠く、「繊細さが伝わりにくい」という悩みを抱えることが多いようです。

また活動に突っ走るあまり、知らず知らずのうちに疲労感が蓄積してメンタルダウンすることも少なくはありません。このタイプでもやはり休息は欠かせません。

2.HSPのタイプ診断

続いてはHSPの簡易的なタイプ診断をご紹介します。特徴に当てはまる項目が多いタイプがどれか、確認してみてください!

【HSP】

・周囲の人の感情を敏感に感じ取る

・音楽や舞台など芸術に深く感動する

・人混みで疲れやすい

・環境の細かな変化に気づける

・決断する前に慎重に考える

【HSE】

・人前で話すのが得意

・社交的で人と関わるのが好き

・新しい経験や人間関係を楽しむ

・外の世界との関わりを求める

・急に1人になりたくなる

【HSS型HSP】

・新しい経験を好む

・退屈さを恐れ、刺激を求める

・リスクを取ることを気にしない

・アイデアを生み出すのが得意

・刺激的な体験の後は回復に時間がかかる

【HSS型HSE】

・社交的で活動的

・エネルギーと情熱に溢れている

・リーダーになることが多い

・新しい経験や人間関係を積極的に求める

・急に1人になりたくなる

3.HSPがより良く生きるためには

HSPの4つのタイプの特徴を見てきました。それぞれ違いはあれど、より良く生きるためのポイントは共通しています。

それは「自分の刺激強度を知ること」、そして「休養」です。

HSPでも社交的で新しい経験を好むタイプもいます。そのような人は、自分が刺激に対して敏感であることに気づきにくいことはよくあることです。周囲の人たちのエネルギッシュな様子を見て、「自分は身体が弱い」「怠けている」といった劣等感を持ち、自分を一生懸命に鼓舞して無理を重ねることも少なくありません。

大切なことは、自分が活動後にどのくらい疲労を感じるのかを確認すること。下記は筆者の行っている刺激強度の確認方法です。

自分の刺激強度の確認方法

・活動と疲労感(1〜10)をノートにつける

・食欲や睡眠のパターンをチェックする

・ストレスを感じた時に自分が取りがちな行動を把握する

疲労感は意外に自分では気づかなかったりしますので、ストレスが溜まった時に乱れがちな食欲や睡眠もチェックするのがおすすめ。

また、疲れている時に自分が取りがちな行動も疲労感を把握する大切な指標になります。筆者の場合は、食欲が増進する、怒りっぽくなる、スマホのスクリーンタイムが長くなる、などです。このような行動が増えてくれば、自分は疲れているんだと分かり、夜間や休日は予定をなるべく入れずに休むことを優先します。

疲労感を回復するためには休養が何より大切。自分なりのリフレッシュ方法を見つけておくことも重要なポイントです。

HSPは特性であり、病気ではありません。治そうとしたり、極端に行動を変えるのではなく、自分の物事への向き合い方や刺激に対する感度を見極め、自分にとってより良いライフスタイルを探し続けていくこと大切なのだと思います。